ブロック化

選択した線や円・円弧、文字などのデータをまとめて、ひとつの図形として扱えるようにできます。ブロック化された図形の中にある線や円、文字は個別に選択することができず、面取りやコーナー処理、伸縮などの編集や、部分消去などができなくなります。消去を行うと、ブロック化された図形すべてが消去されます。複写や移動などもブロック単位で行われます。

ただし、複線だけは線・円・円弧を個別に選択できます。また、作図のコマンドや他の図形を編集するときには、ブロック化されている図形でも端点や中心点は選択することができます。

メニューバー【編集】→【ブロック〜】、またはツールバー【BL〜】でコマンドを選択できます。

ブロック化

ブロック化を行うにはまず、図形を選択する必要があります。図形の選択には【範囲選択】【複写】【移動】【消去】など、図形が選択できるコマンドで図形を選択します。【コーナー処理】や【面取り】コマンドでも図形を選択してブロック化することはできますが、ひとつしか図形を選択できないので、ブロック化するメリットがありません。

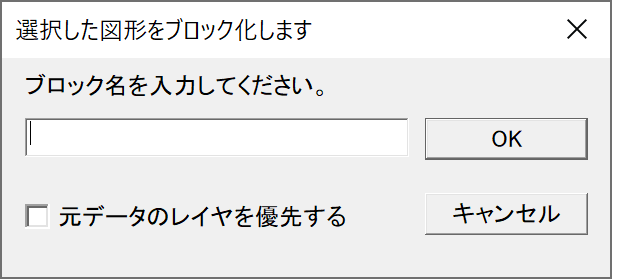

図形を選択すると【ブロック化】コマンドが有効になるので、実行するとダイアログが表示されます。ここではブロック名の入力と、元データのレイヤを優先するかどうかを決めます。

【元データのレイヤを優先する】のチェックを外すと、現在の書込レイヤにブロック化された図形が書き込まれ、チェックを入れるとブロック内のデータごとのレイヤを保持します。ブロック内に違うレイヤのデータがある場合には、表示・非表示の切換は個別のデータごとに行われますが、複写や移動などのコマンドでは、表示されていないデータも複写や移動の対象になります。

「OK」ボタンを押すと、ブロック化されますが、同じ名前のブロック名があると「同じブロック名があります。設定できません。」と表示されます。

ブロック解除

ブロック化された図形を選択すると【ブロック解除】コマンドが有効になります。

ブロック解除が行われると、ブロック化される前の個別のデータに分解されます。

ブロック属性

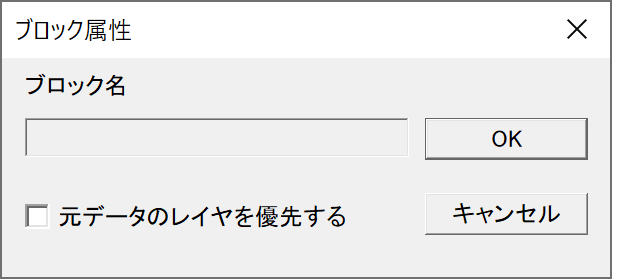

ブロック化された図形を選択すると【ブロック属性】コマンドが有効になります。

【ブロック属性】コマンドを選択するとダイアログ表示され、ブロック名の確認と、元データのレイヤを優先するかどうかの変更ができます。ここではブロック名は変更できないようです。

ブロック編集

ブロック化された図形を選択すると【ブロック編集】コマンドが有効になります。

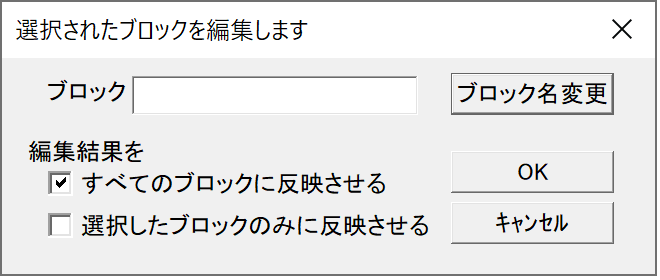

【ブロック編集】コマンドを選択するとダイアログ表示され、ブロック名の変更、またはブロック内のデータを個別に編集することができます。

ブロック名の変更は、ブロック名を入力して「ブロック名変更」のボタンを押すと変更されます。

ブロック内のデータ編集は、「すべてのブロックに反映させる」「選択したブロックのみに反映させる」のどちらかにチェックを入れ、「OK」ボタンを押すと編集画面に移ります。

ブロック編集は【ブロック編集終了】コマンドが選択されるまで続き、その間は他の編集コマンドや作図コマンドを使用することができます。ここで描かれたデータはブロック編集終了とともにブロック化されるので注意が必要です。

当サイトのPDF版を作成しました。教育資料やリファレンスとしてお使い頂ければと思います。